6月29日,茅台冰淇淋江苏首店亮相新街口金鹰;8月,网红茶饮“茶颜悦色”华东首店将落地南京……“首店”消息频出,热闹背后,也有一些现象不容忽视。据本报报道,一些首店刚开业时频现“黄牛”代排队现象;不少首店落户后因“水土不服”、经营不善等悄然退场。事实证明,“首店”二字并不等于“流量保障”:不同的“首店”,其“首店效应”的含金量各不相同。

首先,不是所有的“第一家店”都能被称为“首店”。首店,指在行业里有代表性的品牌或新的潮牌在某一区域开的第一家店。一个品牌,要成为“潮牌”,或拥有“行业里有代表性”这个评价,意味着它已经闯出了名声。这里暗含一个逻辑:“首店”并不是“第一个吃螃蟹的人”,它可能是一个地方知名品牌开拓外地市场的第一步,也可能是一个备受瞩目的品牌策划的初次落地,还可能是一个成熟网络品牌在线下的第一家实体店,总之,开店之前要有相当的关注度,否则“首店”开起来也不会有多大水花。

开“首店”还要看天时地利人和。“天时”,从小处说,指的是开店的时机;往大处说,则是看企业所处行业的发展情况,看该“首店”所关联的商业模式前景如何。“地利”要看城市文化、市场需求、消费人群以及同类型商业的饱和程度等,是否契合当地实际情况。毕竟,前期品牌效应、营销手段铺垫的“瞬时流量”只能带来开店初期的热度,“首店”开起来之后要长久经营,“网红”之后要“长红”,还得看行业潜力、品牌维护和该店的具体经营。

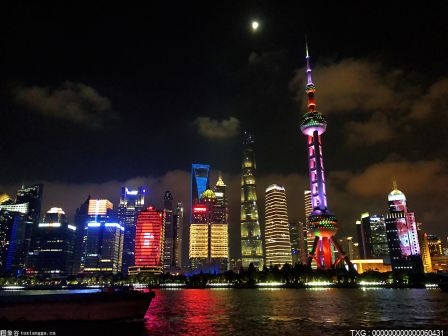

“首店经济”有着新奇、稀缺、自带流量等特点,是一种时尚、年轻的消费经济。南京年轻人多,去年人均社零消费8.48万元,居全国第一,是全国唯一一个人均消费超过8万元的城市,具备发展首店经济的实力基础。但也不是所有“首店”都适合南京,而且“旺铺”有限,城市招商各种各样的“首店”也应有所取舍,强化精品意识,大力招引那些性价比高、影响力大、与城市气质相合的“首店”。

近年来,南京把商业品牌首店经济作为加快建设国际消费中心城市、消费提档升级的突破口之一。据不完全统计,2021年全市引进品牌首店175家,今年1月至6月上旬已引进首店63家,不断焕新城市消费场景,引流获客拉动消费,彰显南京消费国际范。有关工作也在实践中不断完善。据了解,我市正在制定品牌首店、旗舰店及首发首秀活动的判定标准,“目的就是不能让首店什么店都能叫。”

制定“首店”的判定标准,说白了就是掂一掂“首店”的含金量,提高“首店”招商工作的精度和效率。好“首店”引进来,城市要加强服务,协助其好好发展;同时,也要鼓励和帮助本土品牌发展壮大、创新模式,努力形成品牌效应,增强南京标识的品牌美誉度。(吴云青)