在清华附中的暑期课堂上,一场科技与教育的邂逅悄然展开。青芯科创队的大学生志愿者们,为来自偏远山区的新初二学生开设了为期两周的编程与人工智能启蒙课程。从Scratch编程到AI识别,孩子们在探索与实践中完成了从好奇到创造的跨越,初次触摸科技世界的温度。课堂点亮了孩子们的求知之心,让“山区孩子遇见未来”的主题有了鲜活注脚。

为了让孩子们真正走进科技世界,志愿者们在课程设计中坚持“适龄性”和“启发性”,避免填鸭式灌输。Scratch编程课以图形化操作为基础,将初二数学中常见的“变量”和“循环”转化为生动的游戏场景。例如在“鸡兔同笼”的问题讲解中,志愿者没有直接推算公式,引导孩子们通过拖动编程模块,让屏幕里的“鸡”和“兔”一步步算出数量。晦涩的方程式变成了互动动画,学习的兴趣油然而生。为了帮助初学者理解条件判断,团队还绘制了流程图,把复杂的逻辑比作“十字路口的红绿灯规则”,让抽象思维直观可见。

在人工智能课堂上,志愿者们紧贴生活场景展开教学。从“手机识花”“电脑读课文”入手,拆解AI的工作原理。他们设计了色卡模型,用红色代表数据输入、蓝色代表数据处理、绿色代表结果输出,孩子们亲手“组装”简易的智能分类器,体会AI如何模仿人类思考。课堂中还采用了“小组闯关”模式,每节课分为基础、挑战和创意三级任务,有的学生在动画制作中学习让角色直线移动,有的挑战三角形路线的循环指令,还有孩子们为家乡景点创作宣传动画。课堂氛围在分组探讨与创意分享中不断升温,孩子们从最初的拘谨逐渐大胆开口,科技学习真正成为一场探索与创造的旅程。

在课堂中,孩子们逐渐从陌生跟拘谨中走出,用行动和作品展现了科技学习带来的改变。王雨宸原本上课时总低着头,但在“设计迷宫游戏”的任务中,他灵机一动,用循环指令设置了“随机陷阱”,甚至让志愿者都一度“困在关卡里”。当被问起创意来源时,他羞涩地回答:“家乡的山路弯弯绕绕,我想让游戏里的路也像家乡一样有意思。”那一刻,乡土智慧与编程创意完成了奇妙融合。甘林珊则带领小组伙伴挑战AI识别“八月瓜”的难题。当系统无法辨认这种山区特有的果实时,她主动分工,有人负责拍照记录不同生长阶段的果实,有人整理数据制作简易数据库。最终,他们的团队成功“教会”AI识别八月瓜,这次成果标志着课堂学习的收获,让他们初次感受到科研探索的乐趣。

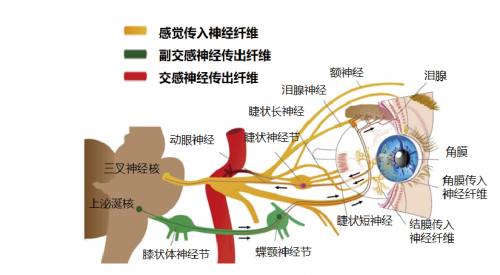

两周的课堂对孩子而言是启蒙,对志愿者而言则是成长。为了让复杂的知识更容易被理解,他们不断尝试用生活化的比喻来讲解抽象概念。比如,在解释“神经网络”时,他们没有使用专业术语,而是说:“它就像村里的广播站,把不同的信息传给大家。”这一类比让孩子们瞬间明白了人工智能的工作逻辑。面对山区孩子操作生疏的难题,志愿者们专门设计了“鼠标寻宝”小游戏,把“双击打开软件”分解为几个步骤,用趣味引导取代枯燥讲解。短短几天时间,孩子们就能熟练操作电脑。看到设备不足导致孩子们需要轮流上机,团队成员又自发捐款购置了十套二手学习电脑,让课堂不再因硬件而受限。在不断调适和尝试中,志愿者们深切体会到教育的本质在于换位思考,认识到公益行动并非完成任务,而要主动担当。他们在课堂中收获的不只是教学经验,更是理解与责任,这份成长将成为他们继续服务社会的重要动力。

在课程中段,青芯科创队特别安排了科学家精神宣讲,由李嘉言同学担任主讲。他没有从宏大的成就切入,而是从成长经历讲起,钱学森在留学时始终惦记祖国,每日寄回地图剪报,立志回国报效家乡。屠呦呦团队在190次失败后仍坚持实验,最终提取出青蒿素。李飞飞因热爱自然,努力克服数学短板,成为人工智能领域的杰出学者。李嘉言的讲述,让孩子们明白科学家的起点与他们并无二致,真正的力量来自坚持与热爱。宣讲后的互动环节别开生面。“蒙眼画直线”让孩子们理解实验中误差的必然性,“吸管承重桥”挑战带来反复试错的体验,“科学家成长时间轴”拼贴使他们看到伟大源于点滴积累。在交流中,杨恬睿受到触动,表示自己要学会在困难中坚持。李丽写下梦想,希望将AI应用在药草识别上帮助家人;孙雨珩在“给科学家的信”里描绘了未来的憧憬。科学精神在孩子们心中扎下了根,化作真切的动力。

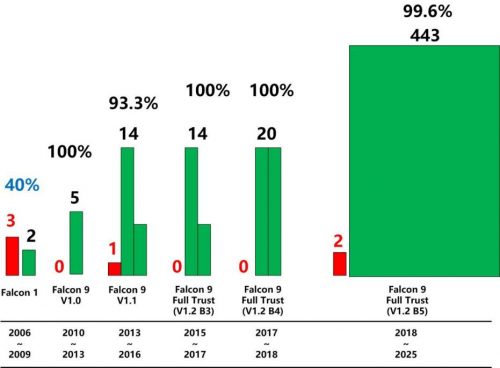

这次课程里95%的孩子能够独立完成Scratch基础动画,超过六成的学生掌握了条件判断设计小游戏的技巧。八个小组的“智能家乡”作品被整理成电子相册,其中甘林珊团队的“八月瓜识别”项目还被展示在校内平台,成为课堂的亮点。孩子们在课堂中逐渐建立了自信,敢于提出问题和表达创意,他们的作品和梦想也展现了对家乡发展的热情。科技学习不再是遥远的名词,而是被赋予了现实意义,它能点亮个人的未来,也能为家乡建设积蓄力量。编程与AI启蒙的意义,已经超越课堂,成为推动乡村人才培养与振兴的希望种子。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。